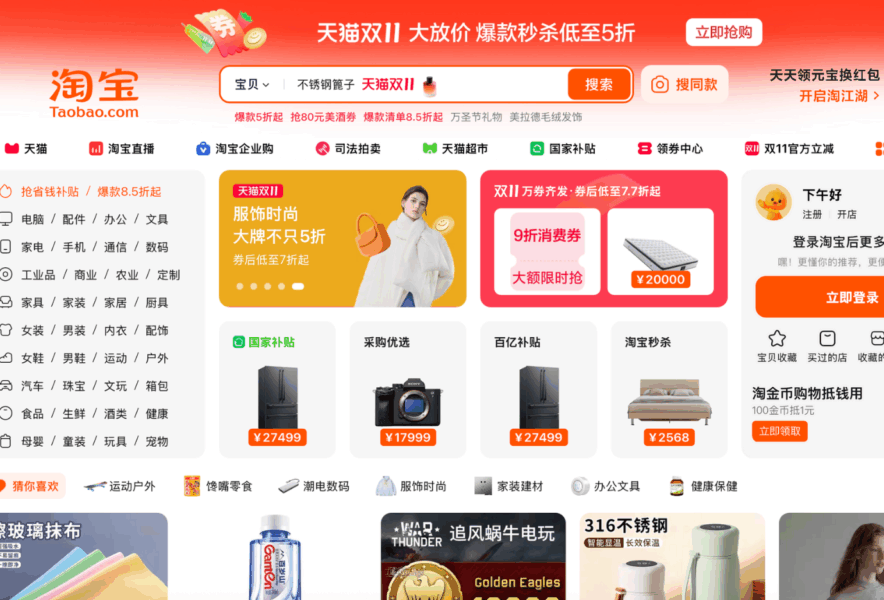

中国では毎年11月11日に、巨大なネット通販セール「双十一」が開催される。このイベントは2009年、アリババグループが運営するオンラインショップ「淘宝商城」(2012年に「Tmall(天猫)」へ改称)によって開始され、初回の一日売上高は約5,000万元に達した。その後、年を追うごとに規模は拡大し、2018年には2,135億元を突破している。

日付としての11月11日は「1」が4つ並ぶことから「光棍節(こうこんせつ)」と呼ばれ、「光棍」は俗語で「独身」を意味する。このため「独身の日」とも称される。創設者の馬雲(ジャック・マー)氏は、この日をセール日に定めた背景として、「独身者の消費意欲をユーモラスに喚起する」という発想があったとされる。しかし現在では、その象徴的意味をはるかに超え、経済的・社会的に極めて大きな影響力を持つイベントへと成長している。

重要なのは、「双十一」が単なる価格割引のセールにとどまらず、中国人の購買行動や消費体験そのものに変革をもたらしている点である。

消費者は、ライブコマースやSNSを通じたリアルタイムの共感型体験を通して、新たな購買判断軸を形成している。特に小紅書(RED)や抖音(TikTok中国版)などのSNSでは、一般ユーザーやワンホン(インフルエンサー)によるレビューや体験共有が、購買意思決定のプロセスに大きな影響を及ぼしている。

このように、「双十一」は単なる一日限定のセールイベントではなく、中国におけるデジタル消費文化の成熟およびライブコマース経済の拡大を象徴する重要な指標である。企業のマーケティング戦略や越境EC展開における消費者行動分析において、不可欠な事例として位置づけられる。

ライブコマースの発展と市場の拡大

中国におけるライブコマースの勢いは、もはや一時的なトレンドではなく、消費の主要なインフラとして定着している。中国互聯網信息中心(CNNIC)の報告によると、2020年末時点で中国のインターネット利用者数は9億8900万人、普及率は70.4%に達している。そのうちネットショッピング利用者は7億8900万人を超え、オンライン小売総額は11兆7600億元にのぼる。

この中で特に注目すべきは、ライブ配信を通じたEC、いわゆるライブコマースの急速な定着である。全体の6割以上のユーザーが「配信を見て商品を購入した経験がある」と回答しており、視聴から購買までがリアルタイムでつながる“シームレスな消費体験”が日常化している。

背景には、購買行動の即時化と感情化がある。ライブ配信では広告と販売が一体化し、視聴者は指紋認証や顔認証によって数秒で購入を完了できる。特に「限定割引」「タイムセール」などの希少性訴求が働く環境下では、消費者は衝動的に“今すぐ買う”行動に走りやすい。

さらに、コロナ禍以降は実店舗販売の打撃を補う形で、ブランドから中小事業者までが次々とライブコマースに参入した。現在ではオンライン販売の枠を超え、オフライン店舗への送客装置としても活用されている。5G通信の普及により、ライブ配信は今後さらに多様な業界・業態へ拡張することが予想される。

ライブ配信が購買を動かす要因

- 1. リアルタイム性と臨場感が生む「没入型購買」

ライブコマースの最大の特徴は、従来のECとは異なり、時間と空間を超えた双方向の購買体験である。

消費者はコメント(弾幕)を通じて質問を投げかけ、配信者と即座にコミュニケーションを取ることができる。映像・音声・テキスト・表情・空間演出といった複合的な要素が感覚的に伝わり、まるで店舗にいるような臨場感をもたらす。この「参加している感覚」こそが、消費者を購買へと駆り立てる心理的エンジンとなる。 - 2. 「ライブ配信+産業」モデルの拡大と多様化

ライブ配信の対象商品は、美容・ファッション・食品・家電などの日用品から、自動車・不動産といった高価格帯商品にまで拡大している。また、調理・スポーツ・ゲーム・ACG文化(アニメ(Anime)、漫画(Comic)、コンピューターゲーム(Game))といったエンタメ要素との融合も進み、視聴者は「買い物」だけでなく「体験」や「ストーリー」を楽しむようになった。

こうした状況は、ライブコマースを単なる販売手段ではなく、“エンターテインメント化した購買体験”へと進化させている。 - 3. 感情が購買を動かす――信頼・共感・衝動

視聴者が購入に至る心理的要因は多層的である。

まず、配信者に対する好感・信頼・支持といった「推し」的感情が最大の動機となる。さらに、リアルタイムコメントや購入数の可視化によって「みんなが買っている」という同調心理(バンドワゴン効果)が生まれ、購買意欲を後押しする。加えて、新商品への好奇心や割引・送料無料キャンペーンによるお得感も購買トリガーとして機能する。このように、ライブコマースにおける消費は「合理的判断」から「情緒的共鳴」へとシフトしており、中国マーケティングの感情化トレンドを象徴している。 - 4. 「人」こそ最大の販売装置――ワンホンの影響力

ライブコマースにおける配信者、すなわちワンホン(中国語で“インフルエンサー”の意味)は、販売の成否を左右する存在である。彼らのカリスマ性や表現力、専門知識、ファンとの親密な交流が購買の信頼を支えている。特に女性ワンホンは、自ら商品を実演・試用することでリアルな説得力を発揮し、同時に感情的なつながりを築く。

この「人を介した販売」こそ、現代の広告と消費の融合点であり、中国ライブコマースの根幹的構造といえる。 - 5. 「お得感」が最終決定を後押しする

視聴者は配信中に提示される限定クーポン、ポイント還元、送料無料キャンペーンに敏感に反応する。言い換えれば、価格と割引の訴求力こそが最も直接的な購買誘因である。加えて、ライブコマースでは購入後のアフターサービスや返品保証制度も整備されつつあり、それが消費者の安心感を一層強めている。

消費者行動のタイプと購買心理の分化

ライブコマースを支える消費者層は、購買動機の違いによって多様に分化している。

- 1.衝動型消費者:限定セールやカウントダウン演出、ワンホンの呼びかけに感情的に反応し、瞬間的な衝動で購買を決定する。若年層に多いタイプである。

- 2.目的志向型消費者:明確なニーズを持ち、ブランドや仕様、価格帯を把握した上でライブを視聴し、配信中の情報を参考に最終判断を下す。

- 3.体験享受型消費者:購買よりも体験を楽しむタイプで、配信の雰囲気や会話、コメント交流自体に価値を感じる。エンタメ要素の高いライブでは重要な支持層である。

- 4.合理的判断型消費者:配信で情報を得たうえで他ブランドと比較検討する層であり、性能や口コミ、ブランド信頼度を重視する。価格よりも「納得感」を重んじる傾向がある。

SNS時代の購買行動と越境マーケティングへの示唆

現在の中国消費者は、購入前に小紅書(RED)や抖音(TikTok中国版)といったSNSで、一般ユーザーやワンホンのレビューを確認する。こうした“素人レビュー+可視化された口コミ”は、従来の広告よりも信頼性が高く、ブランド認知から購買決定までの最短ルートを形成している。

この傾向は、海外ブランドや日本企業が中国越境ECを展開する際の戦略にも大きな影響を与える。

単に商品を出品するだけでは不十分であり、SNSを活用したUGC(ユーザー生成コンテンツ)戦略や、ワンホンとの共感型PRが不可欠となる。ライブコマースを軸にしたコミュニケーション設計は、価格競争から「感情共有」へとシフトする中国マーケティングの中核である。

つまり、越境マーケティングの成功要因は「どこで売るか」ではなく、「誰が、どのように語るか」に移行している。日本ブランドにとっては、現地文化や消費心理を理解したうえで、ワンホンや現地クリエイターとの共創型プロモーションを展開することが求められる。

購買は「共感」へ——ライブコマースが示す未来

中国のライブコマースのエコシステムは、もはや単なる販売チャネルではなく、消費者の感情と時間をめぐる新しい経済圏である。その本質は、「誰から買うか」「どんな気持ちで買うか」にあり、この視点は日本企業が中国市場へ越境する際にも極めて重要である。

今後のマーケティング競争では、価格でも機能でもなく、共感を設計する力=越境マーケティングの感性こそが決定的な差を生むと予想できる。ワンホンを軸としたライブコマースは、中国のみならず世界の消費構造を変革する“新しい文化的インフラ”として、今後も拡大を続けていくであろう。