はじめに:新しい関係の名前としての「搭子」

近年、中国の若者のあいだで「搭子(ダーズ、dāzi)」という言葉が広く使われるようになっている。搭子は、特定の行為や場面をともにする相手を指す言葉であり、「飯搭子(食事をともにする相手)」「勉強搭子(図書館で並んで勉強する相手)」「旅行搭子(旅の仲間)」などのかたちで日常に定着している。従来の「友人」「恋人」といった関係と異なり、搭子は感情的な重みを伴わない“場面限定のつながり”を前提としている。SNSで搭子を募集したり体験を共有したりする動きが日常化している点から、都市生活の孤立感と同時に、人々が関係の設計を見直している兆候がうかがえる。

背景:なぜ今、「搭子」が受け入れられたのか

「搭子」文化が急速に広がった背景には、複数の社会的要因が重なっている。まず、都市化と労働の長時間化により、若者は深い関係を維持するための時間とエネルギーを失いつつある。日々の業務や移動、生活リズムの多忙さに追われ、従来の友情に必要な“継続的な投資”が難しくなっている。また、デジタル化の進展により、物理的な接触は減る一方で、孤独感はむしろ顕在化している。オンラインでの接触は即時的なつながりを生むものの、深い信頼関係の代替にはなりにくい。こうした矛盾のなかで、若者は「孤独は避けたいが、重たい人間関係には疲れている」という感覚を抱くようになった。

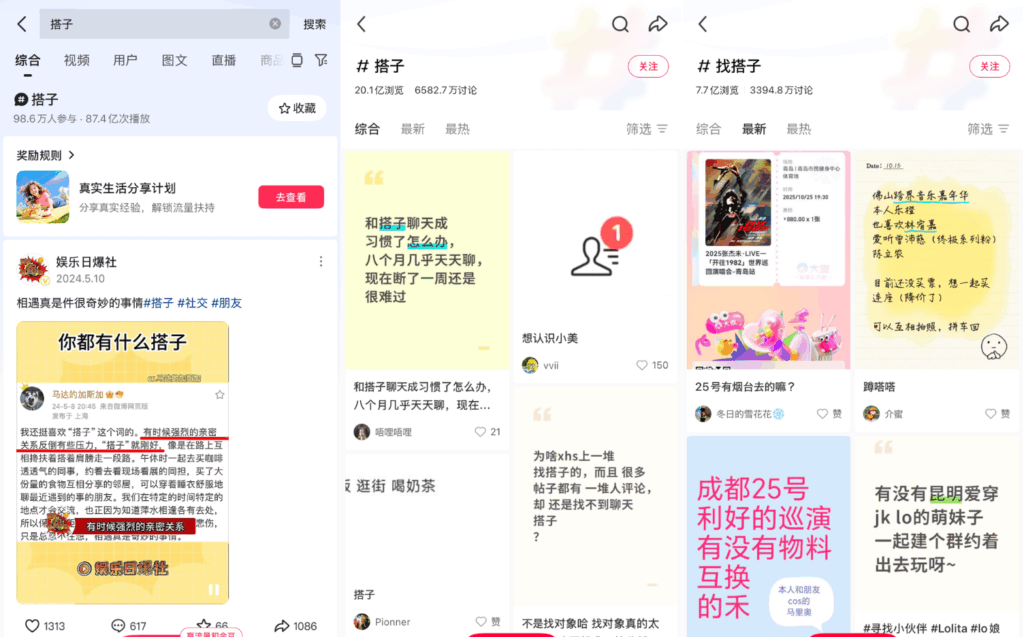

同時に、SNSという即時マッチングのインフラが普及したことが、「搭子」文化の拡散を後押しした。微博や小紅書、抖音などで短文の募集をかけ、ハッシュタグや投稿を通じて同好者を速やかに結び付ける動きは、生活上のニーズと技術的整備が噛み合った結果である。実際の調査でも、多くの若者が「寄り添い型の人付き合い」を必要としていると答えており、搭子はそのニーズを効率的に満たす仕組みとして機能している。

実態:「搭子」の構造と日常での振る舞い

「搭子」の特徴は、目的が明確で場が限定される点にある。募集の段階で時間や費用分担、集合場所を明確にすることが多く、初回は公共の場で会うという慣習も定着しているため、参加に対する心理的ハードルは低い。具体的には、食事であれば複数皿をシェアして多様な料理を楽しめる、勉強であれば互いに資料を共有して効率を高められるといった実利的なメリットがある。

「搭子」の関係は自然と「場」に限定されるため、職場や家庭における人間関係と干渉しにくいという利点を持つ。こうした短時間の共同行為は期待される機能を提供すると同時に、参加者に“小さな安心”をもたらす。孤独を完全に解消するわけではないが、日々の生活の局所的な満足やつながりを生む役割を果たしている。

ポジティブな側面:孤独の緩和と新たな消費シーン

「搭子」文化は、若者の孤独を効率的に和らげると同時に、新たな消費パターンを生み出している。短時間の共同行為で得られる安心感は精神衛生上の軽減に寄与し、社交コストが低いため、会話を新たに作るストレスや関係維持のための心理的投資が減り、参加のハードルが下がる。体験消費を前提にした商品やサービスが伸長しており、二人用プラン、初回限定の「搭子割」、短時間で完結するワークショップなどがその典型である。

企業の視点からすれば、「搭子」は“場の価値”を消費に変換する顧客層であり、サービス設計次第で継続利用やSNSでの拡散を生みやすい。結果として、地域型ビジネスや体験型サービス、飲食店などに対する需要喚起につながっている点は注目に値する。「搭子」文化は単なる人間関係の変化にとどまらず、体験型経済や情緒消費という潮流と結びつき、新たな経済圏を創出している。

問題点とリスク:浅さの代償と安全面の懸念

一方、「搭子」の広がりは注意を要する問題も伴う。まず、関係の浅さが常態化すると、深い友情や長期的な信頼を育む機会が減少する可能性がある。短期的なつながりに慣れることで、他者に対する忍耐や時間的・感情的な投資が希薄になり、人間関係の厚みが失われる恐れがある。

第二に、オンラインでの相手探しは虚偽情報や悪意を伴うリスクを孕む。いわゆる「見知らぬ相手と会う」行為には常に一定のリスクが伴い、特に若年層が被害に遭うおそれがある。さらに、感情の「即時化」によって忍耐や投資が損なわれると、長期的な社会的資本の弱体化につながる懸念がある。これらの問題は個人の判断だけで解消できるものではなく、プラットフォームや地域社会による仕組みづくりが必要である。

対策と提言:個人・プラットフォーム・事業者の役割

「搭子」文化を肯定的に活かすためには、個人・プラットフォーム・事業者の三者による協調が求められる。個人は基本的な安全ルールを徹底することが重要である。たとえば初対面は公共の場で会う、過度な個人情報を早期に開示しない、会う前に目的や費用負担を明確に合意する、といった対策がリスクを大きく下げる。

プラットフォーム事業者は、本人確認の強化や通報機能の迅速化、ユーザー教育コンテンツの提供を通じて信頼性を高めるべきである。一方、事業者や地域コミュニティは、安全に出会える“公的な出会いの場”を提供するなどの取り組みが可能である。若者が安心して参加できる環境を整備することは、個人の安全確保に寄与するだけでなく、地域の文化消費を活性化する効果も期待できる。加えて啓発活動や被害時の相談窓口整備も不可欠である。

ビジネス機会:日本企業・自営業者が取りうる戦略

日本の事業者にとって、「搭子」文化は実用的なヒントを多く含んでいる。まず「場のデザイン」である。カフェや体験型店舗、サブスク型イベントなどは、「搭子」向けの短時間プランや「初回搭子歓迎」パッケージを用意することで新たな顧客層を取り込める。次に「商品設計」を共同行為前提に変え、二人で楽しめるメニュー、共同作業で完成するワークショップ、共有して楽しめるギフトなどは「搭子」需要に親和性が高い。

さらに越境展開の観点では、中国のSNSやインフルエンサーと連携したプロモーションにより、「搭子」需要を越境マーケティングへとつなげることが可能である。とくに観光・食品・伝統工芸といった地域資源を持つ事業者にとって、「搭子」向けの体験は「体験→SNS拡散→来訪」の好循環を生みやすい。ただし、事業者は安全性や信頼をブランド価値に組み込む必要がある。参加者の安心を担保する仕組みを明示することが、参加の心理的ハードルを下げる有効な差別化要素になる。

まとめ:軽さのなかにある再設計としての「搭子」文化

「搭子」文化は、到来的な社会の課題を単に象徴するものではない。むしろ、若者が限られた時間・感情・エネルギーをどのように配分するかを自ら決める「関係性の再設計」である。社会はこの変化を単なる流行として扱うのではなく、肯定的な側面を生かしつつ安全性と持続性を担保する柔軟な仕組みを整備すべきである。個人はリスク管理能力を磨き、プラットフォームは透明性と信頼性を高め、事業者は価値ある「場」と「体験」を提供する。この三者が連携することで、「搭子」文化は若者の孤独を和らげ、新しい消費の地平を切り拓く力となるであろう。

日本の企業や自営業者にとって必要なのは、単なる模倣ではなく「場と体験をいかに設計するか」を見抜く観察力である。「搭子」が示すのは「共に過ごす価値」がこれまで以上に重要になるという事実である。現地の動向を注意深く観察し、ローカライズした体験設計を行えば、新たな顧客接点と収益源が拓けるであろう。