近年、中国のライブ配信業界では「団播(グループ配信)」と呼ばれる新たな形式が急速に拡大している。従来の個人によるライブ配信から進化し、複数人による協調的なパフォーマンスと、リアルタイムの視聴者参加を組み合わせたこの形態は、単なるエンターテインメントにとどまらず、Z世代の消費行動や働き方、社会構造にまで波及する影響を与えている。

団播とは何か──エンタメ・共感・リアルタイム経済の交差点

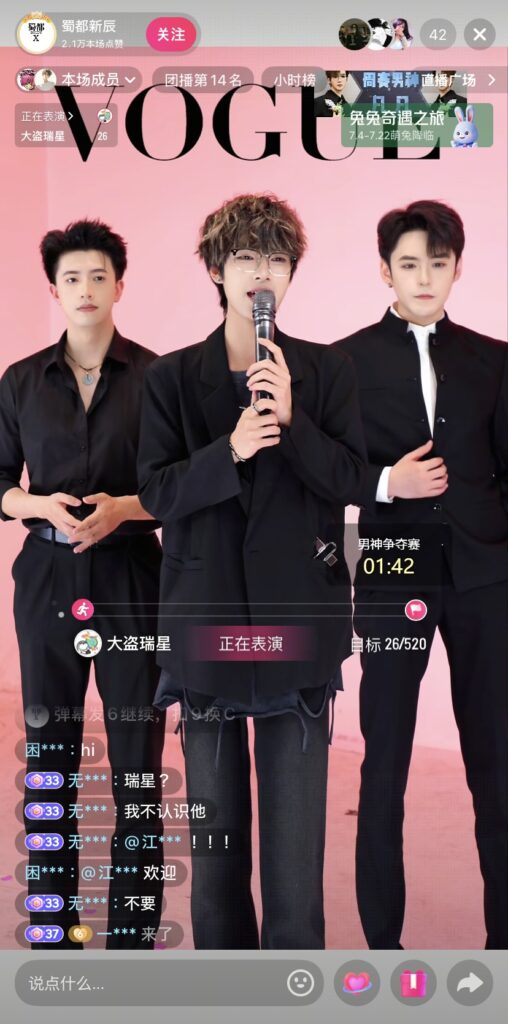

2023年以降、中国のライブ配信界で急速に拡大しているフォーマットが「団播」である。これは、数名から十数名の配信者が1つの空間に集まり、歌やダンス、会話、ゲームといったパフォーマンスを交互に展開しながら視聴者とコミュニケーションを取るスタイルである。

起源は2010年代初頭の「秀場文化」(カラオケやパフォーマンス配信)にさかのぼるが、本格的な再ブレイクは2023年以降。演出・設備・運営体制において、まるでテレビ番組や舞台のような水準まで進化を遂げた団播は、ライブ配信の「プロ化・分業化・グループ化」を象徴する現象となっている。

団播の特徴は3つに要約できる。

- 演出性:テレビ番組のような構成と演出で、視覚的・聴覚的に完成度が高い。

- 多様性:複数人の入れ替わり登場により、視聴者が“推し”を探し続け、離脱しにくくなる。

- 一体感:リアルタイムでのコメント、ギフティング、投票など、視聴者が“参加者”として一体感を得られる。

ソロ配信が個人の魅力や語りに依存するのに対し、団播では複数のパフォーマーが交代しながら登場し、視聴者の興味を継続的に引きつける構成となっている。視聴者はその中から「推し」を見つけ、その推しが再登場するまで配信を見続ける──この「待機」と「発見」のループが、視聴時間を最大化する仕組みである。

現時点では女性による団播ユニットが主流だが、男性ユニットやミックス型も増加傾向にある。ワンホン(网红)と呼ばれるインフルエンサーが複数人で一体化し、演出とトークを織り交ぜながらパフォーマンスを展開するその様子は、もはや“ライブ番組”に近い。

「情緒経済」としての団播──Z世代の共感消費メカニズム

Z世代は「モノを買う」のではなく「感情に投資する」世代である。団播を視聴するZ世代の動機は、単なる「暇つぶし」ではなく、“推し”との感情的なつながりにある。“推し”の成長や苦労に共感し、自らがその一部となることで満足感を得る。

ここにあるのは、「モノ」よりも「感情」や「体験」に対する支出──いわゆる情緒経済(emotional economy)の動きである。ファンはグッズや課金を通じて、応援の意思を可視化し、コミュニティの一員としての自己存在を確認する。団播は、そうしたファンダム経済のリアルタイム運用とも言える。

団播がプラットフォーム上で評価されやすい最大の理由は、「視聴時間」を最大化する構造にある。人気メンバーの登場タイミングがランダムだったり、PKバトル(視聴者の投票で勝敗を決めるパフォーマンス対決)が発生したり、即時性のあるゲームイベントが組み込まれていたりと、視聴者のアテンションを長時間引きつける要素がふんだんに詰め込まれている。

TikTok(抖音)や快手などの配信プラットフォームにとって、視聴時間は重要な評価軸であり、視聴時間が長ければ長いほど「流量」(=視聴者への露出)が優遇される。団播はそのアルゴリズムロジックに最適化されたコンテンツ形態として、極めて戦略的に設計されている。

団播のビジネスモデル──マネタイズとスケール戦略

団播がソロ配信よりも収益性に優れている理由は、「チームによる計画的な運営力」と「視聴者の感情を誘導する精巧な消費設計」である。

団播の主な収益源は投げ銭(ギフティング)であるが、その背後には緻密に設計されたライブ構成が存在している。ソロ配信者は比較的自由度が高く、配信のタイミングや内容も個人の裁量に任されることが多い。一方、団播は“舞台型”の集団演出をベースにしたメディアモデルであり、事前の構成や役割分担、台本、演出の計画が欠かせない。

配信は、冒頭のウォーミング演出から始まり、司会者が「コメント」「いいね」などのアクションを促す。その後、各メンバーが特定のギフト(ハート、バラなど)に応じて指定のポジションに立ち、自己紹介を兼ねた専属ダンスや演出を披露。この段階は収益獲得よりも、新規視聴者にメンバーを印象付けるための仕掛けであり、後半に控えるPK(対決)への布石となる。

本編では、視聴者参加型の対決、投票、団体戦パートが組み込まれ、人気メンバーを“ステージに残す”ために視聴者のギフティング行動が促される。この一連の流れが、感情の起伏と課金導線の両面を組み合わせた設計となっている。

このように、団播の構造は、単なるパフォーマンスの集積ではなく、「ステージの流れ」「視聴者の感情の起伏」「推しを支援する体験」すべてを設計したストーリーラインに沿って設計されている。

また、このビジネスモデルの根幹を支えるのが、MCN(マルチチャンネルネットワーク)事務所の存在である。タレント発掘から演出企画、運営、データ分析、マーケティングなどの業務を一括して担うことで、団播事業のプロフェッショナル化・分業化・スケール化を実現している。

このように、団播は「演出型ライブコンテンツ × プラットフォーム経済 × チーム運営 × 感情設計」が高度に融合したマネタイズモデルであり、従来のソロ配信では成し得なかった収益性と再現性を両立する、新たなコンテンツ経済の形を示している。

団播が変えるキャリアと労働構造──若者の選択と外部経済効果

ワンホンは今や、若者にとっての新しいキャリアパスでもある。従来の「安定=正社員」「体面=公務員」といった価値観に縛られない彼らは、より柔軟かつ短期集中型で、「好き」と「稼ぐ」を両立できる環境を求めている。団播は、ワンホンになるための高速な“登竜門”でもある。「安定より可能性」「体面より自己実現」という価値観の変化を背景に、団播は自由で柔軟な働き方として支持を集めている。

また、団播には照明、音響、演出、コンテンツ企画、衣装、ダンス指導などの裏方スタッフが多数関わっており、配信1本に対して10〜20人規模の制作チームが存在する。これにより、ライブ配信業界全体が「雇用の受け皿」としての機能を持ち始めており、コンテンツ産業としての外部経済効果も無視できないレベルに達している。

一方で、団播の急拡大は労働・社会構造に新たな課題も突きつけている。

- 若者の「一発逆転」志向が強まり、競争は激化

- 職業寿命の短さや収入の不安定さ

- 団播優位による他産業(特に専門職・公的分野)との人材バランスの崩壊

- 社会保障やキャリア支援制度の整備不足

職業としての「ワンホン」や「ライブ配信者」が一定の地位を確立しつつある今、業界のサステナビリティと社会的共存をどう設計するかが問われている。

団播が示す新たなライブエンタメの可能性

日本のライブ配信文化が「個人」中心なのに対し、中国の団播は「チーム演出」によるショー型構成が特徴である。照明、音響、AR・エフェクト、衣装まで整備された舞台型配信は、もはや“ライブ芸術”の域に達しており、AIアバターやメタバースとの融合も視野に入っている。

この高度に構築された構造は、エンタメ性・共感設計・滞在型経済を高度に組み合わせた新しい経済モデルであり、その影響はライブ配信という枠を超えて、越境マーケティングやブランド戦略にまで波及している。

例えば:

- 越境ECの文脈で、「商品を売る」よりも「物語に巻き込む」共感型設計

- 日本ブランドが中国市場においてワンホンと協業し、団播形式で認知・接点・定着を図る

- 個人依存ではなく、チーム制でブランディングを分担し、熱量を維持する体制

- コミュニティ形成を通じた継続的なファン構築

これらはすべて、“推される仕組み”をいかに設計するかという問いに対する一つの答えであり、日本企業のローカル市場攻略における“共創型ブランド運営”の一つのモデルとなり得る。

団播はブームではない、構造変化の象徴である

団播は単なる配信トレンドではない。そこにあるのは、ライブ配信 × 情緒経済 × 新しい働き方が融合した、Z世代主導の経済構造である。

一人ひとりの個人が参加し、関係し、経済活動を作り出す新しいエコシステム──それが団播である。ワンホンという存在を中心に据えながら、ライブ配信というフォーマットが「産業」「文化」「キャリア」の領域を横断しはじめている今、企業や政策、コンテンツ産業もこの変化から目を背けることはできない。

越境するエンタメ経済の最前線において、団播という現象は今後ますます重要なヒントを与えてくれるだろう。